Trauern ist systemrelevant!

Kontakt |

Tristan Emanuel Fürstenau

Redakteur für Online-Kommunikation

Merseburger Straße 44, 06110 Halle (Saale)

Telefon +49 345 122 99-145

Mobil +49 174 685 26 90

E-Mail fuerstenau@diakonie-ekm.de

(21. November 2021) Trauern ist ein unangenehmes Thema. Die meisten Menschen wollen sich damit besser nicht befassen. Im Alltag wird es verdrängt, die eigene Trauer wird oft gar nicht erst richtig wahrgenommen. Das Leid der Corona-Pandemie hat das Trauern in unserer Gesellschaft wieder in den Fokus gerückt – und gleichzeitig war die Trauerverarbeitung so schwer wie nie. Wir haben über das Thema mit Kristi Gräf gesprochen. Sie ist Leiterin des Trauerinstituts der Pfeifferschen Stiftungen zu Magdeburg.

Helle Möbel, farbenfrohe Blumen – und immer eine Box Taschentücher griffbereit. Kristi Gräf versucht die Menschen in einer geschützten und freundlichen Umgebung zu empfangen. Das löst Hemmungen und eröffnet das Gespräch. (Foto: Diakonie Mitteldeutschland)

Frau Gräf, wieso ist das Trauern für den Menschen eigentlich so wichtig?

Trauern ist eine ganz natürliche Reaktion. Wenn wir eine Verlusterfahrung haben oder, wenn wir eine Krise erleben, dann suchen wir nach einem Weg damit umzugehen. Trauern hilft dabei – so bleiben wir seelisch gesund. Trauern hat ganz viel mit Liebe und Beziehung zu tun. Wir können nur um etwas trauern, das uns sehr am Herzen liegt. Der Schmerz gehört dazu. Trauer ist nicht das Problem – sondern die Lösung.

Welche Schicksalsschläge sind es, die die Menschen dazu bewegen, sich Hilfe in Ihrem Trauerinstitut zu suchen?

Menschen kommen nach einem Verlust zu uns um sich Unterstützung zu suchen. Das liegt daran, dass wir in der Gesellschaft verlernt haben mit diesem Thema umzugehen. In unserer Hochleistungsgesellschaft wird nach schnellen Lösungen gesucht. Menschen rufen mich an und sagen: „Der Todesfall ist schon fast drei Wochen her. Langsam muss ich damit doch mal fertig sein.“ Manche kommen dann wirklich mit einem „Management-Plan“ für die eigene Trauerverarbeitung und wollen diesen innerhalb von zwei Wochen abwickeln. Das ist aber nicht innerhalb von einer oder zwei Wochen getan. Ich unterstütze die Menschen dabei, ihren individuellen Weg der Trauerverarbeitung zu finden.

Gleichzeitig macht sich eine Sprachlosigkeit und Unsicherheit im Umgang mit dem Thema Trauer in unserer Gesellschaft breit. Wie rede ich mit einer verwaisten Mutter? Wie rede ich mit jemanden, der seine Partnerin bis zum Tod gepflegt hat? Wie spreche ich mit dem Vater eines Sternenkindes? Es kommen also nicht nur Menschen zu uns, die selbst einen Trauerfall erlebt haben, sondern auch viele Angehörige, Freunde und sogar Arbeitgeber, die Menschen in einem Trauerfall unterstützen wollen.

Viele Menschen haben durch das Corona-Virus ihr Leben verloren. Viele Angehörige mussten um geliebte Menschen trauern. Gleichzeitig sind wichtige Rituale weggefallen: Eingeschränkte Beerdigungen und Gottesdienste, keine Trauerfeiern, der begrenzte persönliche Kontakt. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Art des Trauerns ausgewirkt?

Die Pandemie hat die Chance geboten, das Thema Trauern in die Öffentlichkeit zu tragen. Gleichzeitig sind Menschen aber auch einsamer und unsicherer im Umgang damit geworden. Achtsamkeit zeigen und die Begegnung mit trauernden Menschen zu suchen – das war in der Pandemie sehr schwer. Menschen auf Trauerfeiern waren unsicher, ob sie sich im Anschluss umarmen durften. Wichtige Rituale danach, wie das Kaffeetrinken und der „Leichenschmaus“, haben nicht stattgefunden. Viele Menschen sind erst verzögert ins Trauern gekommen, weil sie viel länger gebraucht haben um zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Das liegt daran, dass viele Sterbende keinen Besuch mehr empfangen durften. Ich selbst habe das erlebt. Mein Großvater ist an Corona gerstorben und wir durften ihn die drei Wochen davor auf der Intensivstation nicht mehr besuchen. Es fehlte auf einmal die Zeit, die noch blieb und die man sonst als Familie gemeinsam gestaltete. Wir Menschen begreifen Dinge, weil wir sie sehen, weil wir sie fühlen und in Kontakt sind. Das ist es, was vielen Trauernden jetzt fehlt.

Viele stabilisierende Faktoren der Trauerverarbeitung waren und sind wieder eingeschränkt. Dazu gehören Sport, Treffen mit anderen Menschen, das Wegfahren um einen räumlichen Abstand zugewinnen. Schön war es dann zu sehen, wie gut auf einmal die Nachbarschaftshilfe geklappt und auch andere soziale Netzwerke funktioniert haben. Da haben wir uns als Beratungsstelle auch angepasst und uns eben auf einen Spaziergang draußen an der frischen Luft getroffen. Gerade auch Online-Angebote für jüngere Menschen haben in dieser Zeit gut funktioniert.

Was hat Ihnen in Ihrer eigenen Trauerverarbeitung geholfen?

Wir haben als Familie nach kreativen Lösungen gesucht. Die Trauerfeier war Ende Januar in einem Hochinzidenzgebiet. Das hat uns sehr eingeschränkt. Wir haben dann Teelichthalter mit Großvaters Foto gestaltet, die wir während der Trauerfeier gehalten und dann mit nach Hause genommen haben. Jetzt können wir immer, wenn uns danach ist, dieses Teelicht anzünden.

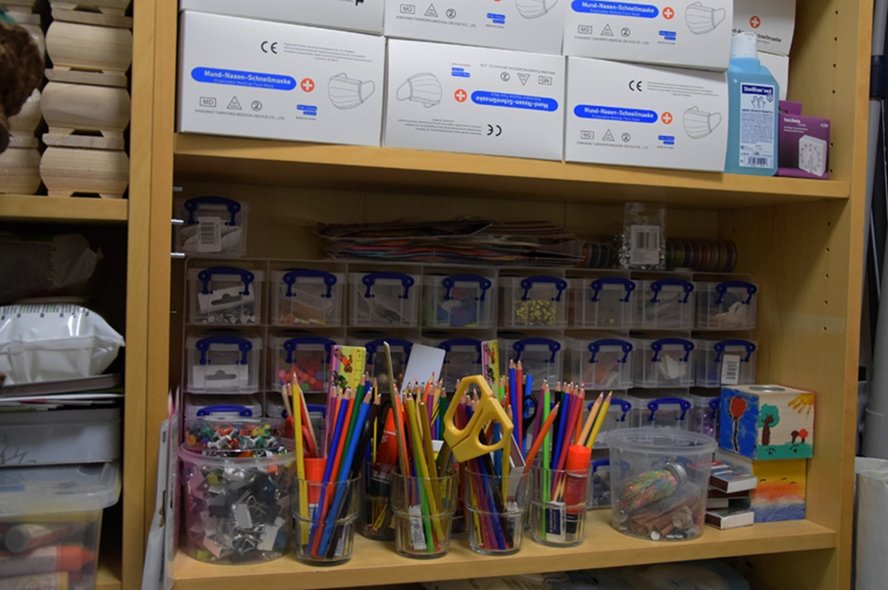

Ein Blick hinter die Kulissen: In der Corona-Zeit gehören neben Scheren, Stiften und anderen Bastelmaterialien auch Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel zum Standard-Repertoire der Seminare. (Foto: Diakonie Mitteldeutschland)

Das Trauern ist in einen neuen Fokus gerückt. Haben in der Corona-Zeit andere Menschen als gewohnt das Trauerinstitut aufgesucht? Welche Personen sind plötzlich nicht mehr gekommen?

Ich begegne mehr Menschen, die viel stärker betroffen sind, die traumatisiert sind, durch die Dinge die sie erlebt oder eben auch nicht erlebt haben. So hat zum Beispiel eine Frau ihren Mann für einen kleinen Eingriff bis zum Krankenhaus gebracht, konnte durch den Besucherstopp aber nicht mit reingehen. Am nächsten Tag kommt der Anruf, dass der Mann gestorben ist. Eine Verabschiedung sei im Krankenhaus nicht möglich, aber man kann sich noch bei der Security am Eingang die Tasche abholen. Es gab auch eine Familie, die ein Sternenkind geboren haben. Der Vater konnte durch die damals geltenden Hygienebestimmungen nicht bei der Geburt im Kreissaal dabei sein. Auch der Sternenkinderfotograf hatte keinen Zugang zum Haus. Solche Erfahrungen verändern Trauerprozesse enorm.

Es kamen aber auch viele Menschen zu uns, weil andere Angebot nicht mehr verfügbar waren. Es kamen Menschen zu uns, die sonst Psychotherapeuten oder Klinken aufgesucht hätten. Der Kapazitätsmangel dort hat sich bis heute fortgesetzt.

Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf das Angebot und die Ausgestaltung der Trauerbegleitung?

Unsere Gruppenangebote konnten nicht stattfinden. Einzelgespräche konnte ich zum Glück die ganze Zeit über machen – unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen. Die Einschränkungen haben besonders die Selbsthilfegruppen betroffen, die sich gar nicht oder nur in einem sehr befremdlichen Rahmen mit großen Abständen treffen konnten. Was mir im Herzen besonders weh tat – und ich zittere jetzt schon wieder – war der Umgang mit der Kinder- und Jugendlichen-Trauergruppe. Wir mussten im November letzten Jahres aufhören und konnten erst nach der Sommerpause dieses Jahr wieder starten – eine riesige Unterbrechung. Manche Kinder und Jugendliche kommen auf einmal nicht mehr, die letztes Jahr noch dabei waren. Kinder und Jugendliche sind in der Pandemie oft vergessen worden. Die waren zu Hause im Homeschooling und haben Bilder im Fernsehen gesehen, es wurde ständig von Toten gesprochen, man sah aufgestapelte Särge. Wo wurde das alles aufgearbeitet?

Manchmal kam es durch das Homeschooling vor, dass die Schulen gar nicht mitbekommen haben, wenn es einen Trauerfall in der Familie gab. Das ist in den Schulen dann ein Thema geworden: Wie können wir damit umgehen? Wie können wir die Kinder begleiten? Kinder und Jugendliche können die Trauer in Gruppen leichter und kreativer verarbeiten. Ich denke schon, dass sie darunter gelitten haben, dass solche Angebote nicht mehr stattfinden konnten.

Es gab in der Corona-Zeit deutlich mehr Einzelgespräche, ich nutzte Online-Angebote und machte auch Telefonberatungen, die ich sonst vorher nicht gemacht habe. Das war vor allem für die Menschen wichtig, die in Quarantäne waren und gar nicht raus konnten. Da sind Menschen an den Rand ihrer psychischen Kräfte gekommen. Manche Menschen habe ich wirklich jeden Tag angerufen, damit sie überhaupt einen sozialen Kontakt haben. Gleichzeitig ist das Arbeitspensum gestiegen, da sich die Gruppentreffen in sehr viele Einzelgespräche aufgelöst haben. Dieser stabilisierende Faktor war für die Trauernden sehr wichtig. Sie hatten immer einen Anlaufpunkt, wo sie sich melden konnten. Für viele Menschen war das in der Pandemie der einzige Grund vor die Tür zu gehen. Es gab Menschen, die mir gesagt haben, dass ich der einzige Mensch bin – abgesehen von der Bäckerin und dem Kassierer im Supermarkt – der diese Woche mit ihnen gesprochen hat. Ein Mann kam zu mir, der sonst einmal in der Woche seinen Enkel zu Besuche hatte. Um geschützt zu werden sind die Besuche dann weggefallen – das hat es für den Mann dann wirklich sehr schwer gemacht.

Trauern Erwachsene anders als Kinder und Jugendliche?

Kinder sind nicht so verkrampft wie Erwachsene. Kinder machen es mir manchmal leichter. Sie springen eher in „Trauerpfützen“ rein, während die Erwachsenen im „Trauersee“ zu ertrinken drohen. Kinder sind in einem Moment wirklich sehr traurig, aber dann geht dieser Moment vorbei. Dagegen tragen Erwachsene Sorgen viel länger mit sich herum. Kinder gehen mit ihrer Trauer viel intuitiver um – das haben wir Erwachsenen einfach verlernt. Kinder überlegen nicht nach „schönen Worten“, sondern formulieren ihre Emotionen direkt. Sie unterdrücken einen offenen Ausbruch von Wut und Trauer seltener. Erwachsene versuchen sich zusammenzureißen, kommen dadurch aber nicht in den Ausdruck ihrer Gefühle. Das kann krankmachen. Kinder bringen ihre Gefühle nach außen – über Musik, im Spiel, beim Malen, beim Schauspielern. Ich erlebe es oft, dass Erwachsene, denen ich lange nach ihrer Schulzeit zum ersten Mal wieder einen Pinsel in die Hand drücke, direkt in ein Bewertungssystem verfallen. Sie denken dann zurück an ihre Schulnote in Kunst, statt ihren Kopf auszuschalten und einfach auf ihr Inneres zu hören. Als Erwachsener kann man von Kindern lernen: Einfach mal den Kopf ausstellen, sich selbst ein Stoppzeichen zu setzen und die Gedanken bewusst auf das Hier und Jetzt lenken und das Wichtigste – einfach machen! Wir haben es noch immer tief in uns und wissen, was uns guttut und was nicht. Wir müssen aufhören darüber nachzudenken, was andere sagen und wie sie etwas bewerten könnten. Als Trauernder muss ich selbst den ganzen Tag und die ganze Nacht durch meine Gefühls- und Gedankenwelt hindurch. Also muss ich selbst doch auch den richtigen Umgang damit finden. Ein Mann hat mal zu mir gesagt, dass er in seiner Trauer am liebsten in die Welt hinaus brüllen möchte. Er sorgte sich aber zu sehr um die Meinung seiner Nachbarn. Er hat dann irgendwann angefangen unter Eisenbahndrücken zu brüllen, wenn ein Güterzug darüberfuhr. Das hat ihm gutgetan. Man findet schon seinen eigenen Weg. Dazu versuche ich die Menschen zu befähigen.

Die Trauerverarbeitung verläuft nicht, wie ein gerader Weg. Sie hat viele Kurven und Wendungen – wie ein Labyrinth. Verschiedene Materialien unterstützen die Gespräche und helfen, der Gefühlswelt einen bildlichen Ausdruck zu verleihen. (Foto: Diakonie Mitteldeutschland)

Kindern und Jugendlichen wurden in der Corona-Pandemie Hürden auferlegt, die sie vorher in der Trauerverarbeitung nicht hatten. Wie hat sich das geäußert?

Es gab keine Gruppentreffen und wir konnten unser Bildungsangebote nicht in die Schulen tragen. Die Möglichkeiten der Trauerverarbeitung waren sehr eingeschränkt – nicht nur für die Kinder, die direkt betroffen waren. Eltern machen sich viele Gedanken darüber, wie sie mit ihren Kindern über Trauer und Tod reden können – und dann sehen Kinder in der Tagesschau, wie Menschen bäuchlings auf der Intensivstation liegen. Was macht das mit den Kindern? Es gab wenig Möglichkeiten das aufzuarbeiten. Das wurde zu wenig beachtet, weil Eltern in dieser Zeit zwischen Homeoffice und Homeschooling unglaublich viel leisten mussten und jetzt bei den steigenden Zahlen auch wieder müssen. Eltern, die sonst klar, sicher und gefestigt waren, werden auf einmal unsicher. Die Kinder und Jugendlichen spüren das. Gleichzeitig sind viele Möglichkeiten der Gefühlsverarbeitung weggefallen, wie z.B. das Fußballtraining oder das Treffen mit dem besten Freund. Mit wem können Kinder dann überhaupt noch reden?

Schulen und Kindertagesstätten sind oft bewusst trauerfreie Zonen. Wenn zu Hause wegen eines Todesfalls getrauert wird, dann erleben Kinder im Matheunterricht, dass es noch etwas Anderes gibt. Das gibt einen Rhythmus, eine Struktur – durch Homeschooling war das allerdings nicht gegeben. Viele Kinder wurden nicht gesehen und gefordert, sondern waren sich selbst überlassen. Auch für die Eltern war der Präsenzunterricht wichtig, weil sie während der Schulzeit die Gelegenheit hatten, sich mit ihrer eigenen Gefühlswelt zu befassen. Ich habe eine junge Frau begleitet, der der Partner plötzlich gestorben ist. Das Kind war da gerade in der Eingewöhnungszeit in der Kita, die Mutter war gerade noch nicht wieder arbeiten. Dadurch verlor sie ihren Anspruch auf einen Notfallplatz. Sie sagte zu mir: „Ich wusste gar nicht mehr wohin mit mir.“ Für sie wären die drei Stunden Kita am Tag die einzige Möglichkeit gewesen, mal durchzuatmen und in Ruhe allein auf den Friedhof zu gehen. Die trauerfreien Zonen sind sowohl für Kinder aus auch für Eltern wichtig.

Das Thema Trauern hat in der Corona-Pandemie eine neue Aufmerksamkeit erlangt. Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier rief die Aktion „Lichtfenster“ ins Leben, um der Verstorbenen der Pandemie zu gedenken. Hat die Politik richtig in der Pandemie reagiert?

Herr Steinmeier hat da vieles richtiggemacht. Das Thema Trauer ist aber bei den Debatten zu Verordnungen und Regeln viel zu wenig berücksichtigt worden. Manche Anlaufstellen konnten gar nicht arbeiten. Deswegen hatte der Bundesverband Trauerverarbeitung die Petition „Trauer ist systemrelevant“ gestartet, weil Trauernde nicht genug Gehör gefunden haben. Die Politik hat an vielen Stellen versagt, Menschen mit Trauersituationen in den Blick zu nehmen. Wie können wir Menschen schützen, wenn sie schwer krank sind oder sterben und Besuche gleichzeitig ermöglichen? In Bezug auf die Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote hätten aus ethischer Sicht mehr Möglichkeiten ausgelotet werden können. Gleichzeitig besteht die Frage, was Politik als Auftrag aussprechen kann und was wir als Gesellschaft tun können. Denn in den Medien hat das Thema ebenfalls zu wenig Berücksichtigung gefunden. Da würde ich mir von allen Akteuren wünschen, dass sie genauer hinschauen. Das „kollektive Trauma“, welches wir den Worten Steinmeiers nach erlebt haben, muss von der Politik aufgearbeitet werden. Wie können Beratungsangebote besser unterstützt werden – gerade auch finanziell? Viele machen diese Arbeit ehrenamtlich und konnten die Trauerbegleitung in der Pandemie gar nicht durchführen. Darauf muss der Fokus liegen.

Die ehemalige thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht warf den Kirchen vor, die Menschen in der Corona-Pandemie an vielen Stellen allein gelassen zu haben und sogar, dass viele Menschen einsam gestorben sind. Wie nehmen Sie die Rolle der evangelischen Kirche in der Pandemie wahr?

Viele sind zu uns ins Trauerinstitut gekommen, weil sie Kirche vertraut haben. Wenn sonst keiner mehr da ist, dann vielleicht wir noch als evangelischer Träger. So sind wir von den Menschen wahrgenommen worden. Die Menschen suchten in ihrer Verzweiflung Schutz – was die Kirche und der Kirchenraum auch bieten kann. Viele Kirchgemeinden haben geschaut, was sie für Trauernde tun können und haben Angebote geschaffen. Wo wir noch dazu lernen können, das ist ein fortlaufendes und dauerhaftes Angebot zu schaffen und die Menschen nachhaltig zu unterstützen. Trauer ist systemrelevant – auch wenn die Krankenhäuser und Pflegeheime für Besucher dichtgemacht werden, müssen wir klar machen, Seelsorgerinnen und Seelsorger dürfen trotzdem noch rein. Auch Pfarrerinnen und Pfarrer haben in dieser Zeit viel dazu gelernt, Online-Angebote geschaffen und haben kreative Wege gesucht, in Kontakt zu bleiben. Da ist aber noch ganz viel Luft nach oben. Es ist unser Auftrag, dem Anspruch der Menschen gerecht zu werden, für sie da zu sein und Grenzen zu überwinden. Wir dürfen sie nicht allein lassen in ihrem Leid. Wir müssen an der Seite der Sterbenden und Angehörigen bleiben in dieser Zeit. Wir müssen aus dem Vergangenen lernen und nach vorn schauen. Wie können wir Sterbende und Angehörige begleiten? Wie können wir die Seelsorge in den Pflegeheimen ermöglichen? Wie können wir Verstorbene in den Einrichtungen würdevoll verabschieden und ihnen den Segen geben?

Die würdevolle Begleitung am Lebensende ist ja gerade auch im Palliativ- und Hospizbereich ein Kernanliegen. Wie hat die Corona-Pandemie die Arbeit und das Leben im Hospiz verändert?

Sterbende und Schwerstkranke im Hospiz waren immer vom Besuchsverbot ausgenommen – zum Glück! Wir haben aber auch Hospizgäste erlebt, die für sich sortiert haben, wer kommen darf und wer nicht. Die Angst war gerade zu Beginn der Pandemie ein Thema. Sie wussten, ihre Lebenszeit ist begrenzt und deswegen wollten sie davon nicht noch etwas abgeben, weil jemand den Virus zu ihnen trägt. Wir haben versucht möglich zu machen, was geht und ihnen die größtmögliche Sicherheit zu bieten. Unser Seelsorger ist trotzdem und selbstverständlich weiter in das Hospiz gegangen. Im Kinderhospiz, wo Familien teilweise aus ganz Deutschland anreisen, stellten sich die Familienmitglieder die Frage, wie das mit den Besuchen über die Bundeslandgrenzen hinweg funktionieren kann – mit unterschiedlichen Verordnungen und Bestimmungen. Es war und ist für uns eine enorme Herausforderung an diesen Stellen Sicherheit zu bieten. Da müssen wir als Mitarbeitende auch gut für uns selbst sorgen. Dass wir ein evangelischer Träger sind, hilft da enorm. Die Frage, was wir für die Mitarbeitenden tun können, wurde bei uns in den Pfeifferschen Stiftungen schon ganz zu Beginn der Pandemie gestellt. Wir haben ein psychosoziales Netzwerk gebildet, bestehend aus Therapeuten, aus Seelsorgern und Trauerbegleitern. Das hat den Mitarbeitenden Stabilität gegeben und ihre Handlungskompetenz erhalten. Dafür haben wir z.B. Online-Angebote für die Mitarbeitenden geschaffen, wo wir in entspannter Atmosphäre sprechen konnten.

Das Gespräch führte Tristan Emanuel Fürstenau.

Hintergrund: Das Trauerinstitut der Pfeifferschen Stiftungen zu Magdeburg hat seinen Sitz direkt in der Nähe des Hauptbahnhofes der Magdeburger City. Auf kurzen Wegen finden die Menschen eine schnelle Hilfe zur eigenen Trauerverarbeitung. Diese ist so individuell, wie die trauernde Person selbst. Deswegen hat das Trauerinstitut ein umfangreiches Angebot geschaffen um möglichst passgenau die Menschen begleiten zu können. Weitere Informationen zum Trauerinsitut finden Sie auf der Webseite der Pfeifferschen Stiftungen.